「DIGITAL MARKETING SUMMIT 2018」セミナーレポート

適切なタッチポイントが作れているか

2.組織

プロジェクトチーム内では、「総論賛成・各論反対」を理由としたせめぎ合いが起こり、プロジェクトが円滑に進まないことがある。こうした企業の現場では、横断組織と事業部の距離を詰めていく取り組みが必要になる。

特に、チーム間で密に連携していくことが大切で、例えば金融業界のある企業では、各担当者が横断組織に出向するなどの取り組みをしている。また、リーダーがミッションを顧客視点で持ち、それを力強く宣言し続けることも重要。

こうした体制を整えた上で、最初に課題をどう抽出するかヒアリングしたり、事業部参加型でワークショップを開催したり、カスタマージャーニーを描いたりといったことを行っていくことが必要になってくる。

3.データ

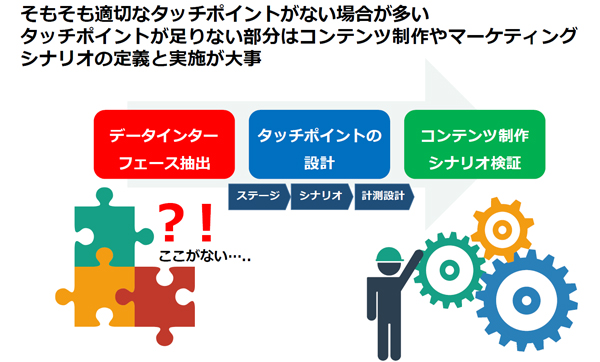

企業の現場ではデータがそもそも取得できていないことが多い。顧客行動と触れ合うコンテンツとなるタッチポイントが上手く作れていないケースが多い。これでは、顧客のデータ分析をしようにも、前提として顧客が望んでいるタッチポイントが用意できていないため、顧客の反応の良し悪しを評価することが難しくなる。

特にアナリティクス担当者の場合は、「データ」を主語にして考えてしまう傾向があるが、あくまでデータは結果で、主語は『顧客』。まずは顧客がどのようなことに関心を持っているかを理解してから、それをもとにタッチポイントを設計、そしてコンテンツ制作につなげていくことが重要。

社内でカスタマージャーニーを描くワークショップを実施することも有効である。顧客とのタッチポイントからどのようなデータが取得でき、それがコンテンツ制作につながるものかどうかを見極める。さらに、取得したデータをスコアリングすることで貢献度を可視化し、これをもとに分析担当者とシナリオを作り、仮説をもとにPDCAを回していく取り組みが必要となる。

4.技術

組織づくりやプロジェクトチーム内の連携の重要性は勿論だが、根本的な技術の差がもたらす影響も大きい。

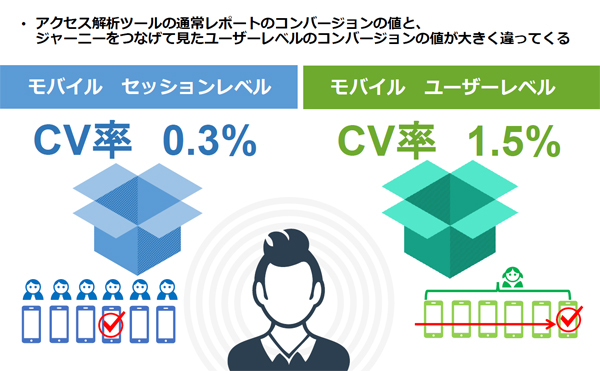

近年、複数のデバイスをまたいだサイト利用が増え、顧客のセッション(1回の訪問における行動)が分断されている。一方で、多くのアクセス解析ツールはセッションを基準に設計されており、それぞれのセッションにおける数値がどう変動したかを分析している。実際は、顧客行動がセッションで完結することは少なくなってきているため、セッション単位ではなく顧客単位でCVR(コンバージョン率)を見ることが必要である。実際に、Google Analyticsにおける通常レポートのCVRと、CookieのIDから引用した同様のデータを比較した結果、後者のほうがCVRが高くなることが判明した。

このように、本来の設計思想が違う技術を使って顧客を理解しようとすると、見落としてしまう部分が多くなってしまう。ある意味、本当の顧客を見失ってしまう。

さらに、同じサイトを参照していても、事業部によって顧客行動が違って見えてしまうことがある。「ビュー」「プロファイル」「レポート」とデータを区切って管理していく中で、サイトの貢献度が曖昧になってしまう。

こうした背景のもと、最近では分析担当者が一人ひとりの顧客行動を一貫して追っていくような取り組みを行っている企業が増えてきている。顧客一人の様々な行動を詳細に分析することで、改善案を出し合い、解決策につなげていくことが重要。